[요약]

- 이차전지 소재 업계가 중국 수입 의존도가 절대적으로 높은 양극재용 전구체의 수입 의존도를 낮추고, 안정적인 공급망 확보를 위해 새만금과 포항 등 국내 생산시설 건립에 박차

- IRA 지침상 ’25년부터 북미 시장에서 중국산 전구체 사용이 어려워지지만, 미국과 FTA를 맺은 한국에서 생산하면 혜택이 가능하므로 국내에 생산시설을 구축하려는 움직임이 활발

-

국내 이차전지 업계가 양극재 생산 비용의 70%를 차지하는 전구체 국산화에 속도를 높이며, 수입 의존도 감소 및 시장 경쟁력 강화를 통한 안정적 수급망 구축을 추진

- 전구체는 양극재의 핵심 원료이지만 중국으로부터 수입 의존도가 절대적으로 높아, 수입 의존도를 낮추고 안정적 수급망을 갖춰 시장 경쟁력을 강화할 필요성이 대두

-

- 니켈, 코발트, 망간, 알루미늄의 화합물인 전구체는 배터리의 용량과 수명을 좌우하는 양극재 생산 전 단계의 핵심소재로, 우리나라는 거의 전량을 중국으로부터의 수입에 의존

- 대중국 전구체 수입액은 ’19년 1조 2,158억 원에서 ’20년 1조 6,526억 원, ’21년 3조 2,194억 원, ’22년 3조 9,281억 원으로 매년 급증하는 추세

- 작년 중국산 전구체 수입 또한 크게 증가하여 지난해 니켈코발트알루미늄(NCA)·니켈코발트망간(NCM) 전구체 수입액은 4조 1,730억 원이며, 이 중 중국의 비중은 3조 9,281억 원으로 전체의 94.1% 기록

- 니켈, 코발트, 망간, 알루미늄의 화합물인 전구체는 배터리의 용량과 수명을 좌우하는 양극재 생산 전 단계의 핵심소재로, 우리나라는 거의 전량을 중국으로부터의 수입에 의존

-

- 전구체 수입 급증은 ’21년 도입한 ‘할당관세’의 영향으로, 이차전지에 들어가는 수입 소재에 대해 관세 부담을 낮춰 관련 산업계의 원가부담을 줄인다는 취지였으나, 국내 배터리 산업이 값싼 중국산 전구체에 의존하는 결과를 초래

- 업계 전문가들은 현 상황이 경유차 운행을 멈추게 한 요소수 사태처럼 중국이 전구체 수출을 중단하면 우리나라 배터리 생산도 중단될 수 있는 심각한 상황이라고 우려

- 전구체 수입 급증은 ’21년 도입한 ‘할당관세’의 영향으로, 이차전지에 들어가는 수입 소재에 대해 관세 부담을 낮춰 관련 산업계의 원가부담을 줄인다는 취지였으나, 국내 배터리 산업이 값싼 중국산 전구체에 의존하는 결과를 초래

- 최근 미국의 인플레이션 감축법(IRA법)으로 촉발된 공급망 ‘탈중국화’에 따라 전구체 수급에 비상이 걸려, 국내 대기업들이 전구체의 국내 생산 능력을 강화

-

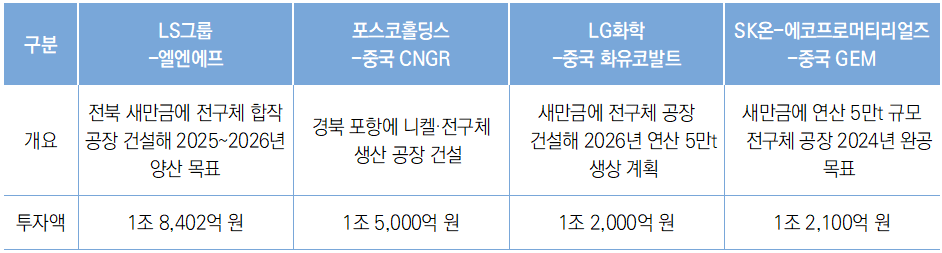

- 국내 배터리 업계는 IRA법에 따라 ’25년부터 중국산 전구체 사용이 어려워지고, 이에 중국 의존도를 낮춰 안정적인 배터리 공급망을 확보하기 위해 전구체의 국내 생산에 조 단위 투자를 연이어 발표

- 전구체는 IRA 지침상 북미에서 제조·조립 필요성이 큰 배터리 ‘부품’이 아닌 핵심 광물에 준하는 ‘구성 소재’로 규정되어, 미국과 FTA를 맺은 한국에서 생산해도 세제 혜택을 받을 수 있기 때문에 국내에 생산시설을 구축하려는 움직임이 활발

- LS는 양극재 전문회사 엘앤에프와 전구체 사업을 위한 ‘LS-L&F 배터리솔루션(가칭)’을 설립하고, 새만금산업단지에 총 1조 8,402억 원을 투자하여 전구체 공장을 건설할 예정으로, ’25년 양산을 시작해 ’29년 연 12만 톤 생산이 목표

- 양사는 합작을 통해 전구체 제조, 판매는 물론 생산에 필요한 황산니켈과 리사이클링 분야까지 폭넓게 협력할 예정으로, 황산니켈-전구체-양극재로 이어지는 산업 가치사슬을 국내 기술로 구축해 한국 배터리 소재산업 선도를 목표로 설정

- 포스코 그룹도 중국 전구체 업체인 CNGR과의 협력을 통해 포항에 니켈 전구체 생산 공장을 건설하고, 연산 11만 톤의 전구체 양산 능력 확보를 추진

- 상장을 앞둔 에코프로 머티리얼즈는 SK온·GEM 등과 전구체 생산을 위한 3자 합작법인을 설립하고 내년 완공을 목표로 1조 2,100억 원을 들여 전구체 공장을 건립 추진

- 국내 배터리 업계는 IRA법에 따라 ’25년부터 중국산 전구체 사용이 어려워지고, 이에 중국 의존도를 낮춰 안정적인 배터리 공급망을 확보하기 위해 전구체의 국내 생산에 조 단위 투자를 연이어 발표

< 국내 배터리 업계의 전구체 국산화 움직임 >

-

- 전구체의 내재화 전략은 다소 늦었지만 정부가 나서서 배터리 가치사슬 구축에 힘을 써야 한다는 주장이 힘을 얻고 있으며, 미국 IRA법 제정을 기회로 이러한 움직임이 가속화

- 현재 ‘전구체 국산화’는 미중 갈등으로 중국이 전 세계 공급망에서 고립되는 가운데 전구체를 안정적으로 확보하기 위한 전략이며, 국산화에 뒤쳐지면 ‘전구체-양극재-배터리-전기차’로 이어지는 핵심 공급망 전체에 문제가 발생할 소지 존재

- 업계 관계자들은 “우리나라는 LS나 고려아연 같은 제련 기업들이 있기 때문에, 전구체 수직 계열화에 나서기 유리한 조건이며, 늦었지만 이제라도 전구체 국산화에 나서는 건 의미 있는 시도”라고 환영

- 전구체의 내재화 전략은 다소 늦었지만 정부가 나서서 배터리 가치사슬 구축에 힘을 써야 한다는 주장이 힘을 얻고 있으며, 미국 IRA법 제정을 기회로 이러한 움직임이 가속화

[시사점]

- 국내 이차전지 소재 업계가 중국 수입 의존도가 절대적인 양극재용 전구체의 수입 의존도를 낮추고, 안정적인 공급망 확보와 시장 경쟁력 제고를 위해 국내 생산을 가속화

- 전구체의 중국 수입량은 95%에 달해 요소수 사태처럼 중국이 수출을 중단하면 우리나라 배터리 생산도 중단될 수 있는 심각한 상황이기 때문에 전구체의 국내 생산망 구축은 산업안보 측면에서도 중요한 부문

- 전구체는 IRA 지침상 북미에서 제조·조립 필요성이 큰 배터리 ‘부품’이 아닌 ‘구성 소재’로 규정되어, 미국과 FTA를 맺은 한국에서 생산해도 세제 혜택이 가능하므로 국내에 생산시설을 구축하려는 움직임이 활발

[출처]

- 매일신문. K배터리, 중국이 장악한 전구체 국산화 속도 높인다, 2023.8.6.

- 동아일보. 배터리 업계, 中의존 98% ‘전구체’ 국산화 시동… IRA 대응. 2023.8.7.

- 아주경제. “제2 요소수 사태 막아라”···전구체 국산화 나선 배터리 소재업계, 2023.6.23.