[요약]

- 한·중·일 대표 배터리/EV 기업들이 앞다투어 전고체 배터리 상용화 시점을 발표

- 삼성SDI는 ’27년, 중국 광저우자동차그룹(GAC)은 ’26년, 일본 도요타와 닛산자동차는 각각 ’27년과 ’28년을 상용화 목표로 설정하여 경쟁 가열화를 예고

- 한국중국·일본의 주요 전기차·배터리 기업들이 전고체 배터리 양산 계획을 앞다퉈 공개

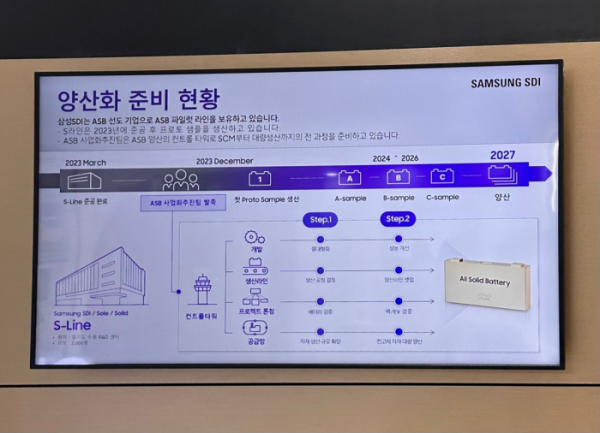

- (한국) 삼성 SDI는 ’27년 전고체 배터리 상용화 목표를 발표하였으며, 황화물계 전고체 배터리 개발에 집중

-

- 삼성 SDI의 황화물계 전고체 배터리는 일본의 도요타와 함께 전기차용 전고체 배터리 개발에서 가장 앞서 있다고 평가받고 있음

- ’24년 3월 900Wh/kg의 에너지 밀도를 가진 전고체배터리 양산 로드맵을 공개하였고, 이를 위해 중대형전지사업부에 ASB(전고체배터리) 사업화 추진팀을 신설

- 해당 로드맵은 자체적으로 개선한 고체 전해질 소재와 무음극 기술을 통해 음극의 부피를 줄이고 양극재를 추가하여 에너지밀도를 확보하겠다는 계획

- 삼성 SDI의 황화물계 전고체 배터리는 일본의 도요타와 함께 전기차용 전고체 배터리 개발에서 가장 앞서 있다고 평가받고 있음

-

- SK On은 전기차 배터리 에너지 밀도를 25%까지 향상시킬 수 있는 고전도성 고체 전해질을 개발, ’28년 까지 전고체 배터리 상용화 계획을 가지고 있음(’23. 8월)

- 개발된 고체전해질은 전도성을 70% 향상시켰으며, 대전에 실증공장을 건설하여 ’24년 준공

- SK On은 전기차 배터리 에너지 밀도를 25%까지 향상시킬 수 있는 고전도성 고체 전해질을 개발, ’28년 까지 전고체 배터리 상용화 계획을 가지고 있음(’23. 8월)

-

- 우리 정부도 ’28년 개발을 목표로 전고체배터리를 비롯한 리튬메탈리튬황 배터리 등 3개의 차세대 배터리 개발을 위한 지원(1,172억 원 규모)을 결정

- (중국·일본) 중국과 일본은 자동차기업이 전고체배터리 상용화를 주도하고 있으며, 정부주도의 R&D가 활발

-

- (중국) 광저우자동차그룹(GAC)는 가장 빠른 ’26년을 상업화 시점으로 발표

- GAC는 자사 전고체배터리는 400Wh/kg을 넘는 에너지 밀도를 가지고 1회 충전시 1,000Km주행이 가능할 것이라 주장※ 해당 배터리는 자회사 아이온(Aion)의 차량 ‘하이퍼’에 탑재 예정

- ’24년 初, 정부주도로 산·학·연 협력체 ‘중국 전고체배터리 협력 혁신 플랫폼(CASIP)’을 설립하고 ’30년 까지 전고체 배터리 공급망 구축을 목표로 CATL, BYD 등 주요 기업이 대거 참여

- 중국의 배터리기업 Tailan New Energy은 ’24년 4월 720Wh/kg의 에너지 밀도를 가지는 프로토타입 배터리 셀을 개발

- (중국) 광저우자동차그룹(GAC)는 가장 빠른 ’26년을 상업화 시점으로 발표

-

- (일본) 도요타는 전고체 배터리 관련 특허*를 다수 등록해 기술 우위를 확보하여 ’27년 상용화 목표를 제시하였으며, 닛산 자동차는 요코하마에 건설 중인 전고체 배터리 시범생산라인 공개와 함께 ’28년부터 전고체 배터리를 탑재한 차량 생산을 발표

* 배터리의 충방전 효율을 극대화하는 등 ’10년 이후 1,300여 개의 전고체배터리 관련 특허를 확보(’23. 6월 기준, WIP)- 도요타는 10분 이하 충전으로 1,200km를 주행하는 자동차를 목표로 하고 있으며, 삼성 SDI와 같이 황화물계 전해질을 사용하지만, LPS(Li-P-S)를 사용하고 음극으로 리튬메탈과 흑연을 사용하는 등 기술적 차이가 존재

- 한국과 중국에 비하여 상대적으로 후발주자라는 평이 있었으나, 다수의 원천기술을 바탕으로 실증공장을 다수 설립하며 전기차 그리고 전고체 배터리 시장을 선점하기 위해 노력 중

- 또한, 배터리 공급망 및 첨단소재와 관련하여 EU와 긴밀한 협조를 이어가고 있으며, 일본 정부는 한화로 3조 원이 넘는 공적자금을 배터리 관련 기업에 투자하고 있음

- (일본) 도요타는 전고체 배터리 관련 특허*를 다수 등록해 기술 우위를 확보하여 ’27년 상용화 목표를 제시하였으며, 닛산 자동차는 요코하마에 건설 중인 전고체 배터리 시범생산라인 공개와 함께 ’28년부터 전고체 배터리를 탑재한 차량 생산을 발표

[시사점]

- 풍부한 자원과 정부의 적극적인 지원으로 중국의 전고체 배터리가 가장 빠른 상용화를 목표를 설정하고 약진하고 있으나, 부족한 기술력으로 전고체 배터리의 성능면(에너지밀도, 충전속도 등)에서 한국과 일본의 수준에 미치지 못하는 것으로 보임

- 기술 수준의 우위를 십분 활용할 수 있도록 원천기술개발 및 상용화에 대한 적극적인 투자가 필요하며, 동시에 공급망과 관련하여 중국의 견제를 완화할 수 있는 큰 시장을 보유한 협력국(미국, EU)의 확보가 중요

[출처]

- 이투데이, 한·중·일 뛰어든 전고체 배터리 개발…불붙은 주도권 경쟁, 2024. 4. 21.

- electrek, This new solid-state battery cell claims to set industry records, could offer over 1,300 mile range, 2024. 4. 3.

- 日本經濟新聞, 日本とEU、次世代EV電池の材料開発で連携 半導体も, 2024. 3. 30.